木村泌尿器皮膚科での日帰り6か所生検は2020年で終了しました。

PSA、超音波検査、直腸指診により、前立腺がんの疑いは診断できますが、確定診断となりますと、針生検にて前立腺の組織を採取し、顕微鏡で検査する組織診断をしなければいけません。

当院では、日帰りでの検査を強く希望される方に、仙骨ブロック麻酔下に外腺をねらった6箇所生検を行ってまいりましたが、

COVID-19パンデミックで救急搬送が困難な状況のため、万一の直腸出血に対応できない可能性があり、2020年に中止しました。

多くの医療機関は10~12箇所生検を入院で行っています。

2018年ごろからは入院検査前にMRIを行って、入院検査の適応を絞り込む方式が主流になっています。

2005年4月から2018年3月の13年間に348回の前立腺針生検を日帰りで行い、150人の方が前立腺癌と判明しました。

PSA値が異常でも一律に生検が必要とは思っておらず、PSAが10未満の方(上の集計を基に最近は20未満の方でも)では、前立腺体積を元に癌の確率を計算してから、生検まで行うかどうかを決めているのが、当院の特徴で、この方針は、読売新聞で、「軽い数字異常 様子見る」 「不必要な生検避ける」と紹介していただきました。

当院での前立腺針生検の特徴は、癌が発生しやすい外腺のみを狙った6箇所生検であることで、このことが日帰り生検を可能にしております。

内腺のみからがん細胞が見つかる症例もないわけではありませんが、そのような症例の多くは、積極的治療が不要で、待機療法になるため、ならば、治療が必要な癌になるまで、生検も行わず、PSAで様子を見てもよいのではないか、と考えております。

PSA density高値症例のみに限定し日帰り6か所生検を行う方針は進行癌を見逃さなかったか、を検証し、第100回日本泌尿器科総会で発表しました。3か月ごと通院してもらえるなら、PSADが高い人だけに日帰り6箇所生検を行う方針でも、進行がんを見落とす心配はないという結論でした。

2010年10月、199例目の患者さんは、帰宅後に始まった下血が夜になっても止まらず、近くの総合病院を受診していただき、1泊入院となりました。

2015年2月、309例目の患者さんは生検後の直腸出血が止まらず、近くの大学病院に救急搬送、2泊3日の入院となりました。

当院は日帰り生検を謳っておりますが、直腸出血が起こった場合は、近隣の病院への入院が必要になることがあります。

日帰りというのが魅力で遠方の方が、当院での前立腺生検を希望して来られます。 遠方の方は、横浜市北部の病院に緊急入院する可能性もわずかですがあることをご考慮の上、どこで検査を受けるかお決め下さい。

多くの医療機関では10~12箇所生検を入院で行っています。

2泊3日の入院が必要なため、PSA異常の人を全員入院検査するのではなく、 前立腺生検が必要か、まずMRIで症例を絞り込む方針の医療機関が増えています。

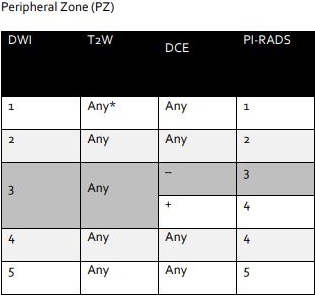

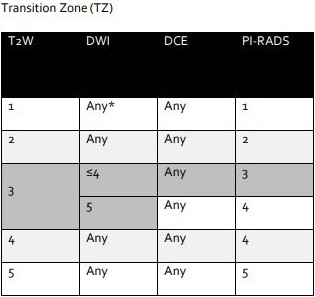

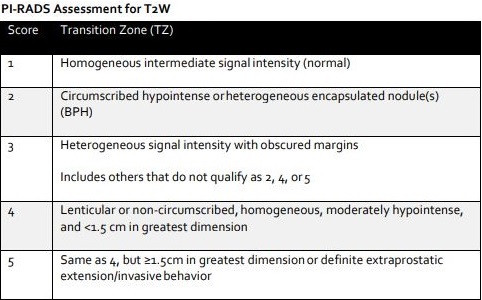

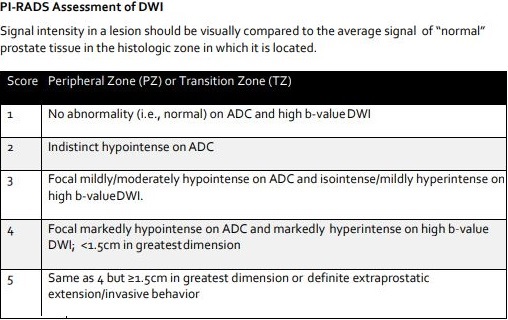

絞り込みに使われるMRIは、multiparametric MRIという、拡散強調、T2強調、造影MRIを組み合わせて読影するものです。

PI-RADSv2(Prostate imaging reporting and data systemのversion2)で読影します。

version1からの大きな変更点は、

T2強調画像は水分子を映すもの。

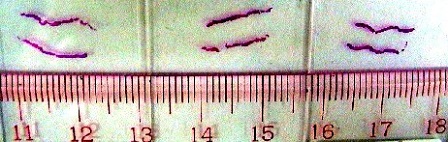

このT2強調画像はスコア5に相当します。

拡散強調画像は水分子の移動しにくさを映すものです。

この拡散強調画像はスコア5に相当します。

拡散強調画像を正確に言うと水分子のブラウン運動を画像化したものです。

という感じ。

グリーソンスコア6のおとなしいガンの90%は拡散強調では写らない。

グリーソンスコア7以上の悪性度の高い癌の85%は拡散強調で強信号を示す。

とも言われています。

multiparametric MRIをPI-RADSv2で読影するということは、見つける必要のないおとなしい前立腺癌は見つけない、というポリシーなのです。

なお、PI-RADSversion 2.1(v2.1)が2019年にリリースされています。