東部60回

前立腺癌の長期成績

東京大学分院

木村 明,奥井伸雄,栗本重陽,西古 靖,保坂義雄,北村唯一

(スライド1)

我々は昨年の本学会において,前立腺全摘除術20例の治療成績について報告した.

(スライド2)

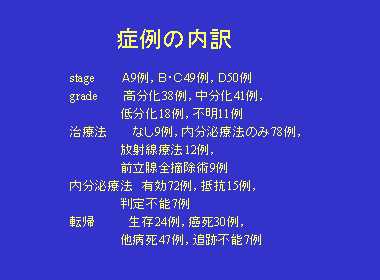

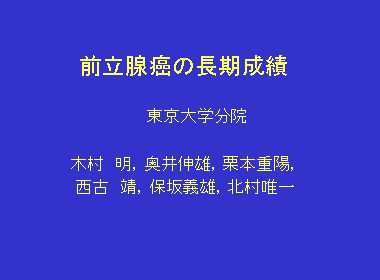

今回は,1970年から1989年までに当科で前立腺癌と診断された108例を対象に,1994年末時点での転帰を調査し,診断時の年齢,stage,grade,初回治療内容,内分泌療法施行例では有効例か抵抗例かが,予後に与える影響を統計学的に調べた.

(スライド3)

症例の内訳は,stage A9例,B・C49例,D50例である.骨シンチグラフィーがルーチンではなかった時代から,超音波やCTがルーチンに行われる時期までの症例をまとめて集計するには,BとCを一緒にせざるをえなかった.治療法は,なし9例,内分泌療法のみ78例,放射線療法12例,前立腺全摘除術9例である.内分泌療法を受けた患者の内,内分泌療法有効例72例,抵抗例15例,判定不能7例であった.転帰は生存24例,癌死30例,他病死47例,追跡不能7例であった.

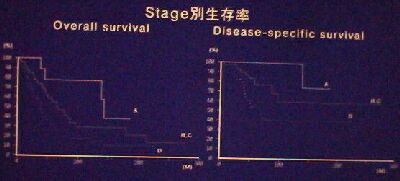

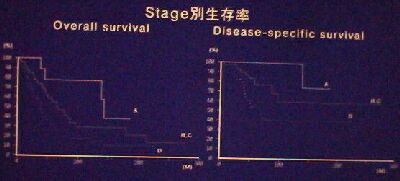

(スライド4)

stage別の生存率を示す.左が他病死例も死亡例に含めた生存率,右が他病死例は追跡不能例として扱ったdisease-specific survivalである.どちらの生存率でもSTAGEが高くなるほど予後は悪かった.generalized Wilcoxon検定にて危険率1%以下で有意差を認めた.

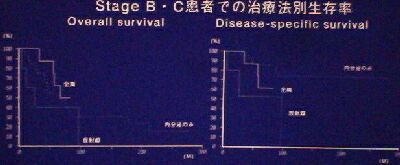

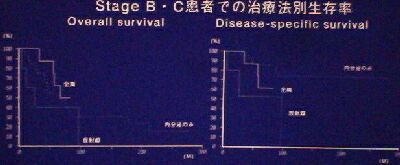

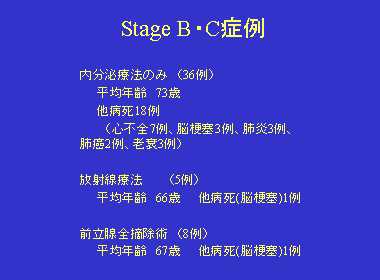

(スライド5)

stageB.Cでの治療法別の生存率を示す.左が生存率,右が癌死例である.いずれも治療法による有意な差は認められなかった.癌死例では内分泌療法のみ群が一見予後が良いように見えのは,年齢の違いによるもので,

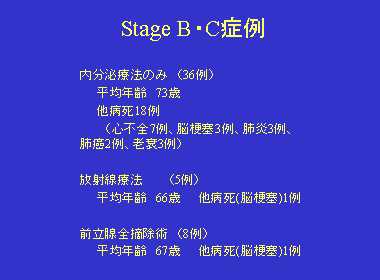

(スライド6)

内分泌療法のみの群は年齢が73歳と,全摘67歳,放射線66歳に比べ高く,スライドに示したような死因で死亡していた.これらが中途生存例として扱われるため,内分泌療法のみの群のdisease-specific survivalが見かけ上高くなった.

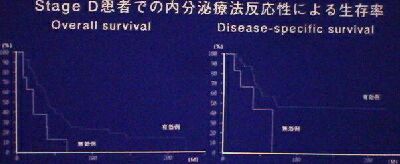

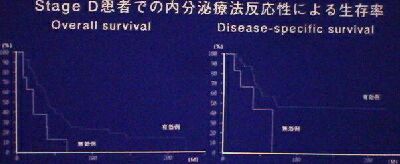

(スライド7)

stageDでの内分泌療法が有効であったかどうかによる生存率を示す.どちらの生存率でも有効群のほうが成績が良い傾向が見られたが,有意差は無かった.

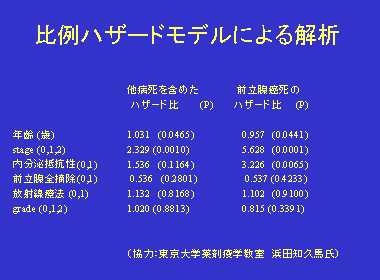

(スライド8)

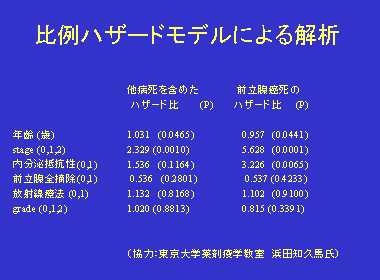

次に比例ハザードモデルを用いた解析を行った.解析は統計プログラムパッケージSASのPHREGプロシジャにより行った.スライドに各予後因子のハザード比と危険率を示す.年齢のハザード比が1.031というのは年齢が1つ増える毎にハザードは1.031倍になることを示しており,10歳年をとればハザード比は1.034の10乗すなわち1.4倍になるということになる.stageB.Cの人はstageAの人の2.329倍危険であることになる.内分泌抵抗性以下の項目は危険率が5%より大きくこのモデルでは予後予測因子として有意とは言えない.前立腺癌死するかどうかになると,1歳年をとるとハザードは0.957倍に減少し,10歳年をとると0.957の10乗すなわち0.7倍に減少することになる.stageが1ランク上がるとハザードは5.628倍になり,内分泌抵抗性であれば,ハザードは3.226倍に増える.

(スライド9)

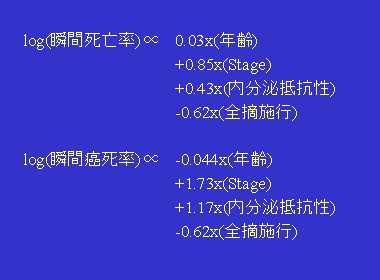

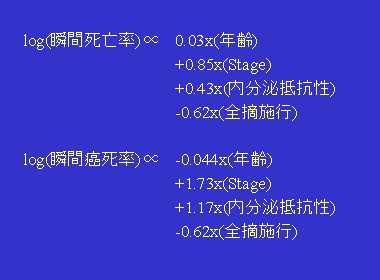

解析結果を数式で示す.比例ハザードモデルでは瞬間死亡率の対数は多数の因子の一次関数に比例することが仮定されている.係数が負のものは予後を良くし,係数が正のものは予後を悪くする.瞬間死亡率は,高齢者ほど,またstageが高くなるほど高くなることが示された.前立腺癌による瞬間死亡率はstageが高くなるほど高くなるが,高齢者ほど低くなることを示している.また,内分泌療法抵抗例は癌死する危険性が高い.

(スライド10)

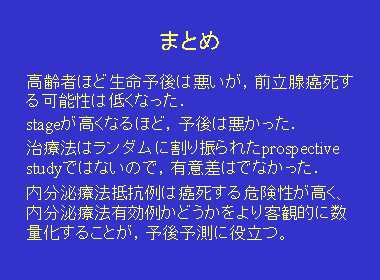

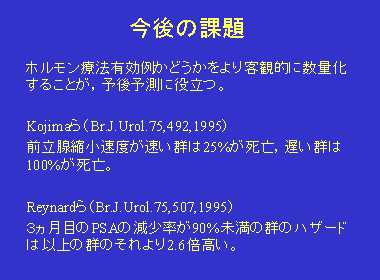

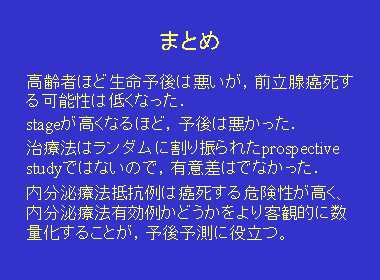

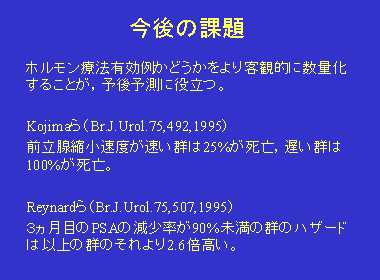

まとめをスライドに示す.今回の集計の目的は,年齢に応じた治療法を選択するためのデータを求めることであったが,stage,年齢,内分泌療法への反応性が,瞬間死亡率とも言うべきハザードを何倍にするかということを示すに留まった.前立腺全摘除術などの治療法が多変量解析では有意な予後因子にならなかったのは,治療法がSTAGEと年齢に応じて決められていたため,この二つの因子に吸収されたものと思われた.内分泌療法抵抗性は予後を悪くすることが,今回の集計でも示された.内分泌療法抵抗性を,京都府立医大のグループが行っているような前立腺の縮小速度や最近多数の報告がみられるPSAの減少率等で数値として示すことが今後前立腺癌の予後予測に役立つと思われる.

学会抄録

論文