尿路結石

症状 : 腹部、腰部,背中の痛み・血尿

尿路結石とは、尿の通り道の腎盂、尿管、膀胱、尿道などに石がある状態です。 典型的な尿路結石の症状は、突発する激痛です。 この激痛は、腎盂や尿管に石のある時の症状で、 膀胱や尿道に石がある場合には、このような痛みは起こりません。 尿に感染のない限り発熱は伴わず、また、胆石、虫垂炎、腹膜炎などと違って、 痛いところを押されても痛みは増強しません。 痛みの場所は、石のある場所とはあまり関係ありません。 典型的な場合には、腹痛というよりも、石のある側の側腹部が痛いのですが、 あまりの痛さで、どこが痛いかわからなくなることもあります。 尿路結石は腎盂で育ち、尿管へと流れて行きます。 そして、この石が尿の流れを突然とめると、激痛が起きます。 そして,尿が石の横を通って流れるようになると,石がそのままでも, うそのように痛みが消えます. 痛みは、石の大きさとはあまり関係がありません。 むしろ、小さい石のほうが、痛みが起こりやすいとすらいえます。 これは,大きい石はあまり動けないので,その場でゆっくりと大きくなるだけで、 突然尿の流れを塞ぐことがないのに対し, 小さい石はある日突然腎盂から剥がれて落ちてきて,尿管の細いところにつまるからです. 痛みの発作を起こした時には、救急医を訪れて痛み止めの注射をしてもらうことになりますが、 うまく効くと、たちまち痛みが消えてしまいます。 時には、なにもしないうちに、うそのように痛みが消えることもあります。 このような激痛ではなく、背部の鈍痛がうずくことで尿管結石があるとわかったり、 また、尿の濁りの血尿などで発見されることもあります。

診断法

尿路結石では、普通顕微鏡的な血尿を認めます。 超音波検査で、石が映っていたり、 腎盂が膨らんでいたり(水腎症といいます)すると診断がつきます。

治療法

尿路結石は、日本人百人のうち四人が、一生に一度は悩まされるというほど多い病気です。 尿路結石のうち八割は、結石が小さいうちに尿路を通って、自然に体外に排出されます。 しかし、残りの二割は排出されぬまま大きくなって、治療をしなければならなくなります。 石の長径が十ミリを超えるか、幅が六ミリを超える大きさのものは、 自然に排石されることはまずありません。 これより小さいものは、自然排石を期待して様子を見ます。 石がだんだんに下にさがってきて、尿管から膀胱に落ちてしまえば、痛みから解放されます。 そして、次の排尿の時に、尿と一緒に石が飛び出します。 ところが、このように膀胱に石が落ちるにしても、どのくらいの日数がかかるのかについては、 まったく予想できません。 石が腎盂の出口や尿管につかえている場合には、それより上流が拡張します。 腎盂が拡張しているのを放置しておくと、 腎の実質が圧されて薄くなって腎臓の機能が失われてしまいますので、 あまり長く自然排石を待てません。

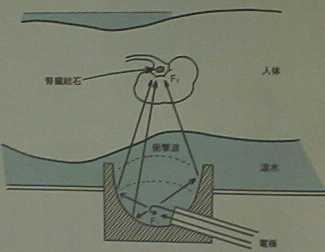

その場合には,結石を砕いて小さくして出やすくする必要があります. 体外で発生させた衝撃波で体内の腎結石を破砕する装置が、1980年ドイツで発明されました。 それまでは手術でしか取り除けなかった結石を衝撃波で砕いて砂にしてしまい、 尿といっしょに流してしまうものです。 結石を砕くためのエネルギー源を、尿道から挿入し石に接触させて砕く方法なら、 凡人でも思いつきますが、体の外で発生させたエネルギーを体をすり通りさせて、 結石だけに集中させる夢のような装置でした。 なぜこのような装置がドイツで開発されたかというと, 戦時中、ドイツの戦闘機のメーカーが、 潜水艦はこわさずに中にいる人間だけを殺す超音波の研究をしていました。 その技術が、戦後医学のために利用されたわけです。 ドイツで最初に作られた装置では,患者さんは,お風呂の中で治療を受けます. 水中に置いた電極に二万ボルトの電圧をかけ,火花を起こさせます. 水中で稲妻を作るようなものです. そうすると,水が瞬間的に水蒸気となり,衝撃波を起こします. ジェット機が音速を超えるとき,飛行場周辺の家の窓ガラスを割るほどの音を出しますが, あれが衝撃波です. 水蒸気が音速よりも早く膨張するために衝撃波が起こるのです. その衝撃波を,水を介して体内に伝えて,結石を少しずつ砕いていきます. 電極の後ろには楕円形の反射板があり, 電極は楕円形の近い方の焦点(ここで数学の復習. 楕円とは二点からの和が等しい点の集合)に置かれていて, ここから発射された衝撃波は楕円面で反射して,もう一方の焦点に集まります. 衝撃波は音速が違う物質の境界面で,エネルギーを放出します. 空気中の音速は340mなのに対し,水中は1500mです. 体も70%は水分で出来ており体内の音速も1500mです. このため,水中で発生した衝撃波は体をす通りし,結石に作用します. 結石が焦点にあるかどうかを超音波かX線で確認してから衝撃波を発射します。 麻酔は原則不必要なので、治療後すぐ歩けますし、食事もとれます。 粉々になった尿に混ざって数日中にでてきます。 ただし、この装置が得意とする石は、腎臓と尿管の上半分にある2㎝程度までの石です。 尿管下部の石や大きな腎結石の場合は内視鏡手術を併用したり, 昔ながらの開腹手術をすることがあります。

予防法

結石の原因は、人によって異なりますので、いちがいには言えませんが、

・水分の摂取量を多くする

・適宜な運動をする

の二つは,全員に共通する予防法です.

石がなぜできるかという原因については、一人一人で違い、大変むずかしい問題です。

発生原因を探るためには、結石成分の分析とともに、まる一日の尿をためてもらって,

その中のカルシウムなどの濃度や、血中のカルシウム,上皮小体ホルモンなどを、

調べなければわかりません。

それでも、原因がはっきりするのは、三分の一程度で,あとの人は原因不明です。

これらの検査で、何らかの原因がわかれば,それに合った予防策を行うことになります。

ただ、この予防は、長期間にわったて続けなければなりませんので大変です。

十年間で五十%以上の患者で結石が再発するといわれますが、

適正な予防法を実行していれば、この再発率がいちじるしく減ることも事実です。

これらの予防法は、現在、石を持っている人についても言えることです。

そして、数ヵ月に一回は、泌尿器科に行って石が大きくなっていないかチェックして下さい.

そうすれば、石が小さいうちに砕石術が受けられるからです。

よく、「石を溶かす薬はないか」という質問を受けますが、

かなりまれな成分の結石(チスチン結石)以外にはそのような薬はありません。

頻度は少ないのですが、尿酸結石という成分の石は、

尿をアルカリ性にし、体内での尿酸の大量生産を防ぐ内服薬を用いると、

石の増大をおさえ、また、その成分を結石の再発を防ぐことができます。

普通よく見られる成分の蓚酸カルシウム結石や、燐酸カルシウム結石などでは、

薬で溶かすという方法はありません。

尿管内に管を入れて、ここからある種の薬を流し込んで、

絶えず石を洗浄する方法をとると、石を溶けることがありますが、

尿管内に管を入れたまま十数日間治療を続けるので根気が必要で、一般的ではありません。

尿路結石と食事の関係ですが、あまり神経質になることはありません。

カルシウムの入った乳製品、蓚酸の入ったほうれん草は控えるようにとよく言われていますが、

これは,尿の中にカルシウムや蓚酸が多量に出ている人にだけ必要な食事制限です。

実際,食事中の蓚酸量より、体内の新陳代謝で作られる蓚酸のほうがはるかに多いのです。

要は、偏らない食事、適度な水分の摂取を実行し、

さらに、それにプラスして運動することが、予防法ということになります。